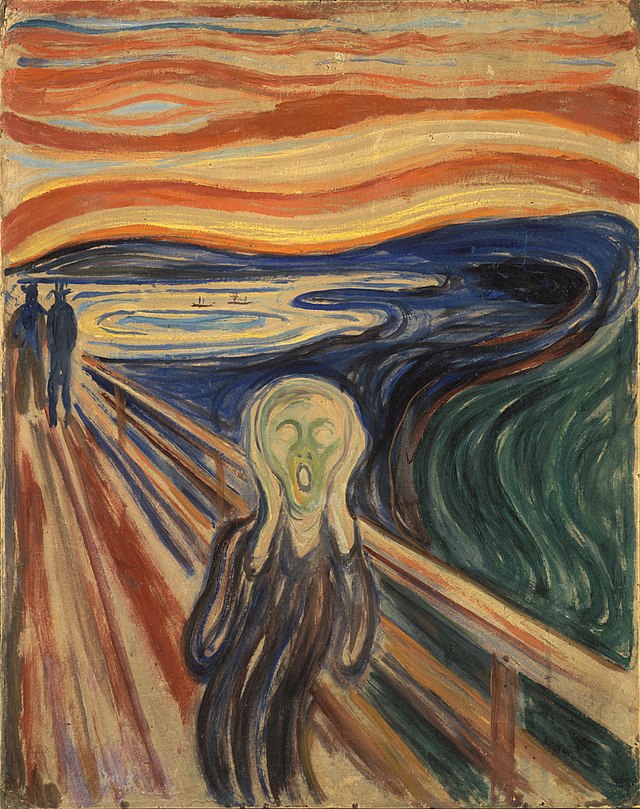

Le Cri, Edvard Munch, 1893.

Une description peut être en cohésion avec le monde intérieur d’un protagoniste.

Considérons ici que ce qui est représenté (montré) par une image fixe est l’équivalent d’une description textuelle. Le sujet d’un tableau réunit une partie du monde de l’intrigue et une partie de l’intrigue elle-même, son expression picturale est l’équivalent du récit. Une image fixe ne peut qu’être partiellement narrative, c’est-à-dire qu’elle ne peut représenter qu’une partie des constituants d’un évènement (protagoniste, objectif, action, obstacle, surprise, révélation « insight »), jamais tous les constituants ensemble.

Le célèbre tableau de Munch représente l’instant de la surprise d’un évènement de type contingent.

Dans Le Cri, l’artiste a voulu nous décrire – comme il l’explique dans son journal – l’angoisse existentielle qui l’a terrassé lors d’une promenade avec des amis au cours de laquelle s’est produit un phénomène météorologique courant, un coucher de soleil, particulièrement spectaculaire ce jour-là, qu’il interprète comme étant un « cri de la nature ».

Le protagoniste, tourmenté par ses démons intérieurs, s’est identifié à ce « cri » à qui il semble prêter des vertus cathartiques, et qu’il aurait probablement voulu pouvoir lui-même pousser pour exorciser les forces funestes qui le paralysent dans son quotidien.

Sans être au fait des intentions de l’auteur, le∙la spectateur∙rice du tableau peut ressentir cette angoisse.

Bien que figuratif, l’art d’Edward Munch ne représente pas le réel qui nous entoure, mais la réalité perçue à travers le filtre de ses sensations et de ses émotions.

Nous faisons ici la proposition que la description d’un paysage peut exprimer les sentiments intérieurs d’un protagoniste. Elle est alors en cohésion, par analogie, avec le monde intérieur du personnage.

Dans ce tableau, les volutes des reflets du ciel, de la mer et les ondulations du corps du protagoniste semblent suggérer les effets physiologiques de quelqu’un soumis à de violentes émotions et prêt à s’évanouir.

Alors que le rectiligne de la balustrade et de la silhouette des deux amis est un point de repère du réel, sorte de « garde-fou » sur lequel le protagoniste peut compter pour ne pas sombrer complètement dans la démence.

Note de l’auteur au dos de son tableau :

« Kan kun være malet af en gal Mand! » (« Ne peut avoir été peint que par un fou ! »)