Madame Bovary. Gustave FLAUBERT, 1857.

Pour qu’il y ait adhésion, le monde représenté doit être crédible. Il y a plusieurs manières de faire accepter la viabilité d’un monde, l’une d’elles est d’exposer (décrire) comment ses constituants contribuent à son fonctionnement. C’est ainsi que l’on applique le facteur vraisemblance au descriptif.

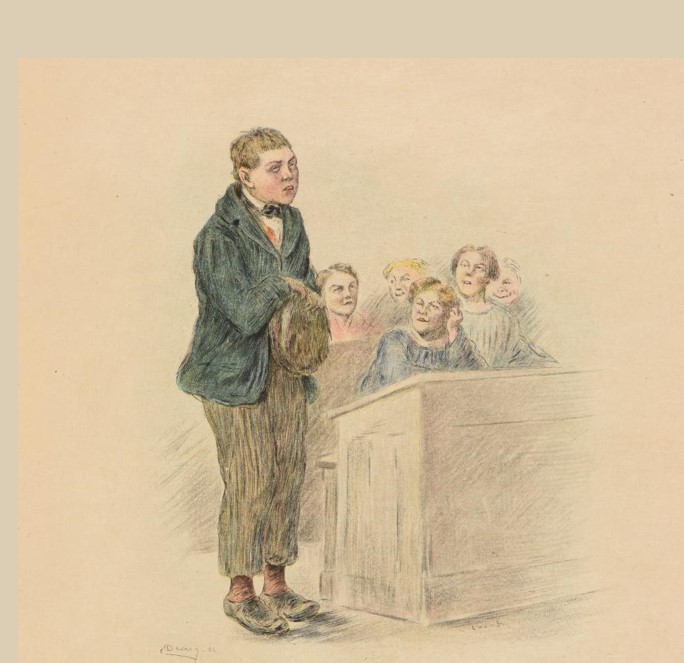

L’incipit de Madame Bovary narre l’arrivée inopinée d’un nouvel élève dans la classe d’une école de l’ère Napoléon III. À travers le regard candide, mais acéré d’un collégien, Flaubert fait le portrait d’un monde qu’il revendique être conforme à la réalité de son époque.

À moins d’être pourvu de connaissances pointues sur le système scolaire et la société du Second Empire, le×a lecteur×ricedu XXIe sièclen’a pas d’autre choix que de faire confiance à l’auteur-narrateur. L’adhésion est en partie basée sur la réputation d’un auteur, figure centrale, malgré lui, du Réalisme français de la moitié du XIXe siècle.

Mais pour un∙e lecteur∙rice de notre époque, l’adhésion est renforcée par l’impression que ce qui est décrit, en plus d’être (peut-être) conforme à une réalité historique, est régi par un lien logique qu’il∙elle peut reconnaître et qu’il∙elle sait être rationnel (réel) : le lien de cause à effet.

La description d’un monde réaliste peut créer l’adhésion en se contentant d’une simple représentation des traits extérieurs, à la condition que l’agent récepteur soit familier avec la réalité décrite. Le facteur vraisemblance, appliqué à la description d’un monde inconnu ou irréaliste, peut nous permettre d’identifier les interactions des personnages, des objets et des comportements, leurs rôles dans le « système » final qu’est le monde décrit.

La situation dont il est question ici (l’arrivée d’un nouvel élève) a lieu dans le monde d’un collège de garçons. Ce monde est constitué principalement de cinq composants : des personnages, des lieux, des objets, des actions et comportements, des paroles.

Nous nous limiterons ici à relever les liens de cause à effet que le discours descriptif du nouvel élève (en bleu) suggère, mais le facteur vraisemblance est appliqué également aux passages narratifs.

Nous étions à l’Étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études :

– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son âge.Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs.

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c’était là le genre.

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait.

– Levez-vous, dit le professeur.

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d’un coup de coude, il la ramassa encore une fois.

– Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d’esprit.Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu’il ne savait s’il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux.

Personnages :

Le « nouveau », qui n’est pas de la ville (cause) amène avec lui une mode vestimentaire et un comportement non conformes aux codes du lieu et aux habitudes urbaines qui provoquent son embarras, les railleries du narrateur et des autres élèves (effets). Sa coupe de cheveux sommaire (effet) peut suggérer qu’il appartient à un milieu social défavorisé, ou moins « sophistiqué », que celui des petits citadins (cause). Ses poignets sont rougis par sa veste (effet) car il n’a pas besoin d’en porter une à la campagne (cause). Ses chaussures sont garnies de clous (effet), elles sont adaptées aux chemins de terre battue de son village (cause).

Lieux :

Les enfants passent de l’« étude », où a lieu, sous la direction d’un maître d’études, la récitation des leçons, à la « classe » (effet) car il est deux heures de l’après-midi (cause).

Objets :

Les casquettes, accessoires obligatoires de l’uniforme et symboles du conformisme social (cause) sont aussi les instruments d’une rébellion larvée (les jeter sous le banc en faisant le plus de poussière possible – effet). Celle du nouveau est démodée et neuve, donc choisie pour l’occasion (cause). Elle est décrite avec sarcasme et moquerie par le narrateur (effet).

Actions et comportement :

Il faut jeter sa casquette sous le banc (effet) pour « faire genre », soit faire exprès d’être « dans le coup » et être reconnu par ses pairs (cause). Le nouveau est attentif comme au sermon et n’ose pas croiser les cuisses ou s’appuyer sur les coudes (effet) car il vient d’un environnement social plus respectueux de l’ordre et plus conformiste (cause).

L’agent récepteur est prêt à accepter des mondes, même très éloignés de sa réalité, à condition de comprendre comment chacun de ses composants participe à son fonctionnement, c’est-à-dire la réalisation d’un certain nombre de valeurs communes (dans cet extrait, la conformité sociale).