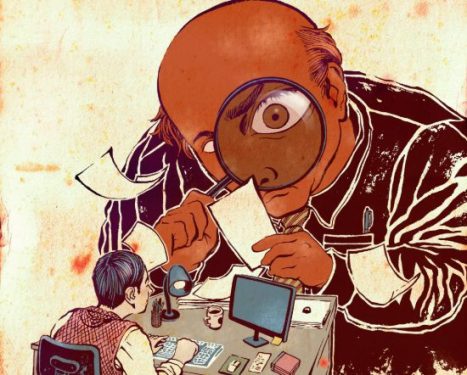

Comment collaborer avec d’autres êtres humains

Fanatic Studio / Alamy Stock Photo

Deux croyances rendent toute collaboration contre-productive et vaine :

Croyance no 1: L’autre partie n’est pas capable de fournir un résultat adéquat.

Croyance no 2: L’autre partie rejette, systématiquement sans fondement, toutes vos propositions.

Ceci revient à endosser l’un des trois rôles d’un triangle funeste décrit par l’un des disciples du père de l’analyse transactionnelle ⌈1⌉ :

Le sauveteur, la victime et le persécuteur,

et d’en changer au cours de collaboration.

Lassée d’être infantilisé la « victime » (l’auteur·rice) se révolte (et devient « persécuteur·rice ») contre son « sauveteur·se » (le·la partenaire), quand ce n’est pas d’abord ce·tte dernier·ère qui, découragé·e par le manque de « bonne volonté » de la « victime » se transforme en « persécuteur·rice » arbitraire et prescriptif·ve…

Les Anglo-saxons ont une expression pour décrire le résultat : « development hell », soit une longue série de révisions sans direction, d’ordres contradictoires, de luttes intestines, et la valse des auteurs·rices…

[1] Stephen Karpman, a posé les bases de ce concept en 1968 [in] «Fairy Tales and Script Drama Analysis » ⌈2⌉ lors de sa collaboration avec le docteur Eric Berne, fondateur de l’école d’analyse transactionnelle. Le triangle décrit un « jeu » psychologique de manipulation de la communication, laquelle est brouillée lorsque les participants n’expriment pas leurs émotions et leurs idées.

Comme antidote nous proposons les neuf principes suivants :

1. Il est inutile de commencer une collaboration avec quelqu’un dont on a des doutes sur les capacités, ou quelqu’un que l’on soupçonne de le penser sur soi-même.

2. Un·e intervenant·e (producteur·rice, editeur·rice, etc.) ne doit pas chercher à aider une· créateur·trice en soumettant/imposant ses propres idées et ses opinions (à moins qu’il·elle soit officiellement co-auteur·trice).

3. L’intervenant·e devrait se contenter de solliciter et de guider l’autodiagnostic de l’auteur·rice. Le·la créateur·rice devrait être le·la seul·e à désigner les problèmes à résoudre, de façon à ce que personne ne vienne « au secours » de personne, que l’auteur·rice ne se sente pas victime des injonctions de l’accompagnant·e, et que celui-ci ou celle-là ne brime personne avec son syndrome du petit chef.

4. Il y a des auteurs ou des autrices dans l’insécurité qui sollicitent l’opinion de leur partenaire et qui donc cherchent à être « aidé » (même parfois en s’en défendant). Le·la partenaire doit expliquer que la seule opinion pertinente en ce qui le·la concerne est qu’il·elle est convaincu·e que l’auteur·rice va réussir à produire une œuvre unique, personnelle et de valeur.

5. L’étape suivante, pour le·la partenaire, consiste à convaincre l’auteur·rice de chercher pourquoi il·elle sollicite l’« aide » de son partenaire, d’identifier dans l’œuvre la source de son insécurité. C’est ainsi que le la partenaire évite de devenir otage (« victime ») des insécurités des créateur·rice·s, de se transformer en « sauveteur » ou en « persécuteur », lui·elle-même peu sûr des capacités de son partenaire et rapidement empreint aux récriminations lesquelles rendent impossibles l’élaboration de l’œuvre idéale.

6. L’œuvre dite idéale est celle que son·sa créateur·rice obtient quand il·elle décide qu’il n’y a plus de « problèmes »…

7. Le principe de base est donc qu’il faut partir des idées, du ressenti, des désirs de l’auteur·rice-narrateur·rice et que le·la partenaire par l’apport de bon sens et de connaissances spécifiques (les réalités du marché, les conditions de la réception de l’œuvre, les moyens à disposition, etc.) qu’il·elle doit expliquer à son·sa collaborateur·rice.

8. Certains créateur·rice·s sont irrationnel·le·s. Ils·elles sont incapables de collaborer et s’obstinent à avancer tête baissée en direction du marécage abyssal des œuvres inachevées et jamais publiées. Personne ne peut le sauver (sauf bien entendu s’ils s’appellent Baudelaire, Mozart, Jean-Luc Godard, David Simon, etc.)

9. Parfois les problèmes identifiés par l’auteur·rice-narrateur·rice sont trop généraux et vagues :

Je n’ai plus d’idée.

Je n’arrive pas à faire passer mes idées.

Mon histoire ne m’inspire plus.

Je ne suis plus motivé.

Je ne sais plus ce que mon personnage veut.

Ce n’est pas assez original, audacieux, visionnaire, etc.

Ça ne « marche pas », je veux changer d’histoire.

Je hais mon histoire.

Personne ne sera intéressé.

Ce n’est pas assez/trop distrayant.

Etc.

L’accompagnant·e a un rôle à jouer ici pour inciter son partenaire à accepter l’idée que ses problèmes sont de simples conséquences et que la solution est de creuser plus profondément pour en trouver les causes.

Les collaborations artistiques les plus productives se concentrent sur l’identification de la cause des problèmes.

Se réunir est un bon début.

Rester ensemble, c’est progresser.

Travailler ensemble, c’est réussir.

— Henry Ford