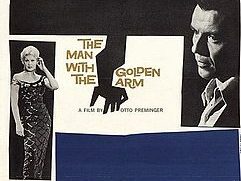

The Man with the Golden Arm, 1955, d’après un roman de Nelson Agren, scénario de Walter Newman et Ben Hecht, réalisation Otto Preminger.

L’agent narrateur peut sélectionner, dans le monde qu’il décrit, les éléments susceptibles de constituer des obstacles à la poursuite de l’objectif explicite du protagoniste (application du facteur enjeux et risques à la description).

Le plan d’ouverture représente une rue dans une ville américaine des années cinquante. Un autocar arrive et dépose un homme chargé de bagages…

L’émotion « métaleptique », suscitée par la reconnaissance de Frank Sinatra dans le rôle de celui qui débarque (l’«effet star»), s’estompe rapidement et laisse place au raisonnement : où sommes-nous ? Qui est cet homme ? Quel est son lien avec cet environnement ? etc.

La caméra suit le nouvel arrivant, quelques pas derrière lui. Ce « travelling » est l’équivalent d’une description littéraire à la première personne. Frankie nous fait découvrir son monde.

Mais cette description visuelle ne se contente pas de faire un portrait fidèle de ce milieu, elle cherche également à nous rendre attentifs aux enjeux et risques en présence : Frankie débarque dans un quartier marqué d’un passé chargé pour lui (parmi d’autres personnes, le policier le reconnaît), ici, les tentations sont nombreuses et probablement illégales (sexe, jeu, alcool, argent facile), Frankie peut perdre sa santé mentale comme sa liberté.

Le protagoniste, qui arrive d’une cure de désintoxication dans une prison-hôpital, ne sait pas encore qu’il commet une erreur en revenant vivre dans son quartier. Il l’apprendra à ses dépens avant de décider, au cours de sa phase papillon de la cinquième partie de l’intrigue, de partir pour s’extirper de tout ce qui l’empêche de poursuivre son objectif initial : changer de vie.

Dans la première scène du film, le monde de Frankie a subi une « adaptation » de la part de l’agent narrateur, lequel a concentré, dans un espace physique et temporel restreint, un certain nombre de causes possibles d’une rechute du protagoniste.

Cette « sélection » (un surplus de sens) a pour conséquence d’éloigner la représentation de cette rue des quartiers nord de Chicago du réalisme tout en conservant sa vraisemblance.

La scénographie propre d’un tournage en studio, ses contraintes, sert ainsi le « message » que l’agent narrateur veut faire passer sur cette rue. C’est l’exemple d’une description au service du récit de l’intrigue.