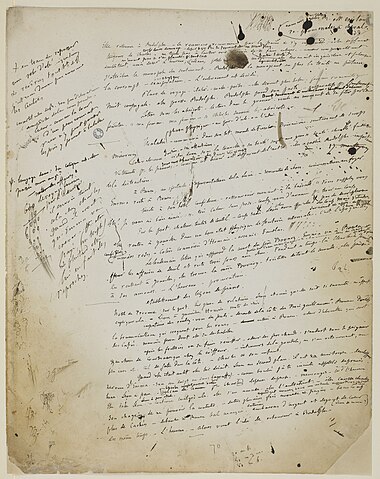

Madame Bovary, Gustave Flaubert, 1857.

L’agent narrateur “extradiégétique” est toujours limité dans son appréhension de l’intrigue. Libre à l’auteur∙rice-narrateur∙rice d’exploiter ces limites.

L’interprétation d’une œuvre passe par l’évaluation, par l’agent récepteur, souvent de manière inconsciente, de la part de lui∙elle-même que l’auteur∙rice-narrateur∙rice a mise dans son ouvrage.

Ainsi, lorsque l’on nous dit que Flaubert aurait déclaré :

Madame Bovary, c’est moi !

Son cri nous touche et nous voulons y croire, malgré les doutes des historiens.

Au premier abord, cette déclaration semble revendiquer la compétence d’un jeune auteur-narrateur dont la matière principale du premier roman est constituée de la description, au jour le jour, de la vie et des tourments sentimentaux d’une bourgeoise de campagne

Flaubert se prétend expert en bovarisme, comme s’il fallait d’abord passer pas une connaissance intime d’un sujet pour pouvoir le décrire fidèlement et être cru.

Comment expliquer le succès d’une citation dont l’auteur s’identifie à l’un de ses personnages en contradiction avec sa propre identité ?

Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l’ennui, araignée silencieuse filait sa toile dans l’ombre à tous les coins de son cœur.

C’est probablement son incongruité qui a rendu cette citation si célèbre.

Qu’un homme d’une époque que l’on croit savoir désespérément répressive en matière de mœurs puisse se déclarer femme, voilà de quoi remettre en question l’opinion que nous faisons de nos ancêtres et d’ouvrir de nouvelles perspectives à notre propre quête identitaire.

Mais peut-être que le « Madame Bovary » de la citation n’est autre que l’ouvrage dans son ensemble et que Flaubert veut dire que cinq années d’intense travail ont brouillé les frontières entre sa personne, sa vie privée et l’univers fictionnel qu’il a créé ?

La motivation de l’auteur pour sa déclaration n’a pas tant d’importance, d’autant plus que de sérieux doutes persistent quant à son authenticité : Flaubert ne l’a écrit nulle part. Quelqu’un l’a rapporté dans une note de thèse en 1909, l’ayant entendu de quelqu’un qui l’aurait entendu de la bouche de l’écrivain quarante ans plus tôt…

Ce qui est intéressant c’est que cette citation nous intrigue, malgré tout.

Nous proposons que la raison de cet intérêt soit que nous savons au fond de nous-mêmes que Flaubert ne PEUT PAS être Madame Bovary.

Ni en tant que personne androgyne, qui comme Baudelaire l’a suggéré, s’est « faite femme » pour créer une héroïne qui en retour était « restée homme », ni en tant qu’ouvrage littéraire (l’écrivain n’a-t-il pas continué à VIVRE et être lui-même pendant les cinq années qu’il lui a fallu pour pondre son chef-d’œuvre ?).

C’est cette double impossibilité qui sous-tend cette déclaration qui néanmoins nous émeut, nous rappelle que la fiction si dans le meilleur des cas est vraie n’en est pas moins irréelle, que les descriptions ne peuvent jamais être totalement fidèles à la réalité, qu’un agent narrateur « extradiégétique » n’est pas un personnage de l’intrigue, et que derrière un∙e auteur∙rice se trouve toujours un être humain.

En faisant une déclaration aussi catégorique (prétendre, comme Emma Bovary, que l’on est quelqu’un que l’on n’est manifestement pas), est une façon pour Flaubert de reconnaître a contrario ses limites. Oui, il a beaucoup mis de lui-même dans son récit, mais jusqu’à un certain point, au-delà duquel tout lui a échappé.

Et cet aveu implicite d’impuissance est pour nous la preuve de sa sincérité.