Madame Bovary. Gustave Flaubert, 1857.

La crédibilité d’un monde dépend, entre autres, des connaissances et du savoir-faire de l’agent narrateur. Comment, en 1857, Flaubert, jeune auteur débutant, est-il parvenu à convaincre son lectorat de ses compétences ?

Un monde est « représenté » à travers la description de ses traits spécifiques, mais également des actions et comportements des personnages qui l’habitent. Les commentaires et autres discours argumentatifs de l’agent narrateur contribuent à enrichir notre perception de l’espace géographique et temporel de cette entité, ainsi que le monde intérieur de ses personnages.

Pour le mouvement réaliste français du XIXe siècle, la description est la valeur sûre de l’expression littéraire. Dans son premier roman, Flaubert en fait grand usage pour asseoir sa réputation, gagner la confiance du public et l’estime de ses pairs.

M. Flaubert […] est un narrateur incessant et infatigable, c’est un analyste qui ne se trouble jamais ; c’est un descripteur jusqu’à la plus minutieuse subtilité. (Jules Barbey D’Aurevilly, [in] Le Pays, 1857)

Fils d’un chirurgien de province, le jeune Flaubert se laisse longtemps distraire par des affaires de cœur et sa passion pour l’Orient, avant d’entamer la rédaction de son premier roman. Son perfectionnisme maniaque ralentit considérablement sa tâche. Ce n’est qu’après cinq longues années de labeur, à l’âge de trente-cinq ans, qu’il publie Madame Bovary.

C’est un succès immédiat, un scandale « de mœurs » qui lui vaut une convocation au tribunal, mais c’est surtout un caillou lancé dans la mare du Romantisme dominant.

La mort par empoisonnement à l’arsenic de l’héroïne et ses détails morbides est LA description la plus souvent citée par les exégètes littéraires. Mais cette scène se trouve à la fin de l’ouvrage. A l’époque de la publication du livre, elle ne fait que confirmer l’opinion du×de la lecteur×trice sur les capacités de son auteur.

Qu’en est-il au début du récit (l’incipit de l’ouvrage), alors que le destin de la lecture est suspendu aux premières impressions d’un×e lecteur×trice qui ne peut pas s’appuyer sur la renommée de son auteur ?

La description du premier monde de l’intrigue parvient-elle à le rendre crédible et assurer l’acquisition de l’adhésion du lectorat pour la suite du récit ?

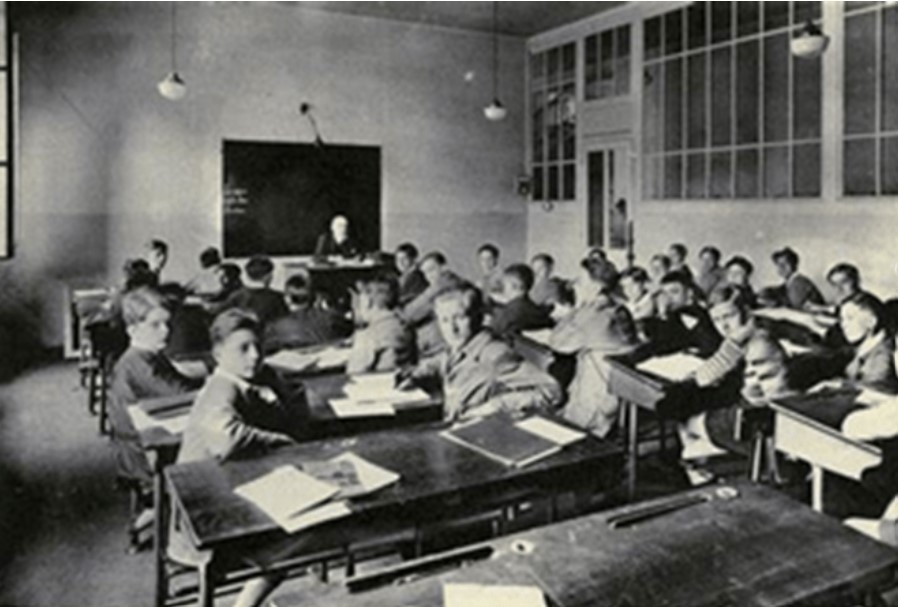

Nous étions à l’Étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études :

– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son âge.

Une première partie in medias res, l’agent narrateur nous projette d’emblée au cœur d’une action (c’est inédit à l’époque). L’Étude : Un espace à la fois physique et temporel. L’agent narrateur entame la description des modalités du premier monde de l’intrigue. Des mots en italique pour signaler un langage propre aux écoliers. Ce protocole spécifique et un peu énigmatique pour nous (mais aucun des personnages ne le trouve incongru), contribue à apporter du crédit au savoir de l’agent narrateur:

Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.

La première description « pure ». Notre regard est dirigé par l’agent narrateur, de la tête aux pieds (facteur cohésion). L’observateur adopte un ton un tant soit peu condescendant (monde de l’agent narrateur). Il sait que les « gars de la campagne » portent des vestes en drap (et non pas en laine, en tissu, en velours ou en cachemire.) Son regard est capable de se glisser par les fentes et de relever des indices révélateurs et circonstanciés (vie en plein air = poignets rouges).

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n’osant même croiser les cuisses ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs.

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c’était là le genre.

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux.

Ce passage décrit la routine du premier monde de l’intrigue. Il montre le décalage du nouveau et témoigne des connaissances de l’agent narrateur sur ce milieu. Un autre mot du vocabulaire de potache.

C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait.

Seconde description pure : Le chapeau du nouveau. Des termes spécialisés pour une accumulation de comparaisons. L’observateur porte un jugement de personne sur la base d’une pièce de vêtement choquante à ses yeux. Il estime maintenant que la description comparative du début ne suffit pas et doit donner encore plus de détails sur l’objet. Il finit sur un dernier éclat sarcastique : la « pauvre chose » attire l’attention !

– Levez-vous, dit le professeur.

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.

Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d’un coup de coude, il la ramassa encore une fois.

– Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d’esprit.

Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu’il ne savait s’il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux.

La casquette est « mise en situation » pour révéler l’« incompétence » sociale du nouveau et la cruauté du groupe.

Il ne faut pas plus de cinquante lignes de texte à l’agent descripteur pour spécifier ses choix narratifs et faire la démonstration de ses aptitudes en matière de réalisme descriptif d’un monde spécifique.

Les compétences de l’agent narrateur/descripteur s’exercent sur deux niveaux : celui de la matière (les constituants du monde) et celui de sa représentation (stratégies de mise en récit/description).

1. L’agent descripteur sait de quoi est constitué les différents mondes en présence.

Ses compétences sont le résultat d’un travail de recherche (ou d’une expérience personnelle conséquente). Elles se manifestent par l’emploi de termes spécifiques, voire techniques, d’images explicites.

Flaubert a épluché les encyclopédies, visité de nombreux lieux, recueilli des notes et dessiné des croquis.

2. L’agent descripteur comprend comment fonctionne ces mondes.

Une description ne s’arrête pas aux apparences, elle concerne aussi les processus. Dans le troisième paragraphe, en décrivant la routine d’une journée, c’est-à-dire la logique cause/effet qui sous-tend ce monde scolaire, l’agent descripteur participe à le rendre crédible à nos yeux.

Comme l’illustre le plan d’Yonville, lieu de résidence des Bovary, Flaubert assoit la réalité de ses mondes fictionnels sur une organisation rigoureuse de l’espace et du temps.

3. Il utilise les situations données par un monde pour construire des personnages.

La description du monde de l’école n’est pas une simple énumération ou une représentation illustrative de la réalité (la crainte des réalistes de l’époque de n’être que des « Daguerréotypeurs »), grâce à sa maîtrise de la mise en récit, l’agent narrateur parvient à lui faire dire plus qu’elle ne montre.

La description du nouveau ne se contente pas de construire l’image d’un enfant de la campagne parachuté dans un milieu social qui n’est pas le sien, elle transmet aussi des impressions de son monde intérieure (l’embarras, l’habit qui le gêne, le pantalon « trop tiré ») lesquelles évolueront en des traits de caractère saillant du personnage de Monsieur Bovary adulte : ses anxiétés sociales, sa maladresse physique, ses refoulements.

4. L’agent narrateur/descripteur fait des choix de représentation distinctifs.

Dans sa correspondance de l’époque, Flaubert déclare qu’il veut faire vrai, peindre la réalité et les sentiments sans fioriture, sans « élévation d’âme », sans trémolo dans la voix, sans aucun des excès sentimentalistes du Romantisme.

L’auteur ne rechigne pas à commencer son récit dans le monde terre à terre des écoliers, un « monde sous un monde » (pour reprendre l’expression des Goncourt) habituellement snobé par les belles-lettres de l’époque qui fuyaient par principe le quotidien et le prosaïque.

Par ce début choquant, voire « militant », la personnalité de l’auteur-narrateur éclate d’entrée et ses convictions préparent favorablement le terrain de notre adhésion.

5. L’agent narrateur/descripteur apporte sa touche personnelle au monde qu’il décrit.

Ainsi donc la description d’un monde n’est pas seulement une représentation des traits d’un objet animé ou inanimé, ou du rapport symbolique qu’ils entretiennent avec le monde intérieur de cet objet (les souliers forts et cloutés pour l’anticonformisme involontaire du nouveau), c’est également le siège potentiel de l’expression personnelle de l’agent narrateur/descripteur laquelle n’est jamais si bien transmise qu’à travers ses commentaires explicites ou implicites.

Dans un premier temps il décrit la casquette de l’élève en la comparant à d’autres chefs pour nous faire comprendre qu’il la trouve ridicule. Tout pourrait s’arrêter au mot « imbécile », mais le signalement continue pour devenir de plus en plus précis, géométrique, technique, en donnant l’impression d’être en roue libre jusqu’à un point d’orgue final sous la forme d’un constat ironique, le constat que quelqu’un ait pu avoir l’idée d’acheter un tel objet pour cette occasion précise (« elle était neuve ») et son insistance à attirer l’attention (« la visière brillait »)

Ce mouvement crescendo, quasi musical, révèle la « patte » de l’auteur-narrateur. En contredisant ses velléités de porter un regard « scientifique » sur la réalité par cette envolée lyrique, il révèle un rapport à la réalité beaucoup plus complexe et ambivalent qu’initialement revendiqué.

Le réalisme à l’état pur n’existe pas, l’intention finit toujours par s’effacer derrière l’énergie de la vision.