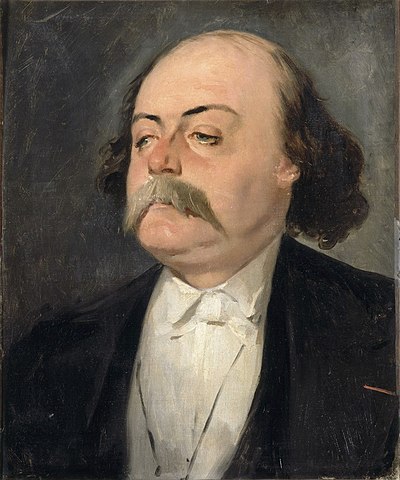

Madame Bovary. Gustave Flaubert, 1857.

L’agent narrateur, qui est un personnage du monde de l’intrigue, est influencé par ses valeurs. Ses commentaires et son discours argumentatif peuvent être utiles pour inciter l’agent récepteur à se demander s’il∙elle adhère ou non à ses idées, sa mentalité, sa subjectivité.

Le roman de Flaubert commence par le compte-rendu d’un agent narrateur qui se trouve parmi les enfants de la classe. Ce personnage n’apparaît pas dans les actions mais ses descriptions nous communiquent des informations sur le monde de l’école, ses règles, ses usages, et surtout les valeurs auxquelles le jeune témoin semble attribuer de l’importance…

Nous étions à l’Étude, quand le Proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois et d’un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva comme surpris dans son travail.

Le Proviseur nous fit signe de nous rasseoir ; puis, se tournant vers le maître d’études :

– Monsieur Roger, lui dit-il à demi-voix, voici un élève que je vous recommande, il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands, où l’appelle son âge.Resté dans l’angle, derrière la porte, si bien qu’on l’apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d’une quinzaine d’années environ, et plus haut de taille qu’aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l’air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu’il ne fût pas large des épaules, son habit-veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laissait voir, par la fente des parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes, en bas bleus, sortaient d’un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous.

On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n’osant même croiser les cuisses, ni s’appuyer sur le coude, et, à deux heures, quand la cloche sonna, le maître d’études fut obligé de l’avertir, pour qu’il se mît avec nous dans les rangs.

Nous avions l’habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d’avoir ensuite nos mains plus libres ; il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc, de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière ; c’était là le genre.

Mais, soit qu’il n’eût pas remarqué cette manœuvre ou qu’il n’eût osé s’y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses deux genoux. C’était une de ces coiffures d’ordre composite, où l’on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires ; puis s’alternaient, séparés par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin ; venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d’une broderie en soutache compliquée, et d’où pendait, au bout d’un long cordon trop mince, un petit croisillon de fils d’or, en manière de gland. Elle était neuve ; la visière brillait.

– Levez-vous, dit le professeur.

Il se leva ; sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire.Il se baissa pour la reprendre. Un voisin la fit tomber d’un coup de coude, il la ramassa encore une fois.

– Débarrassez-vous donc de votre casque, dit le professeur, qui était un homme d’esprit.Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu’il ne savait s’il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur sa tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. »

Le jeune narrateur semble comparer le nouvel arrivant de la campagne avec les autres enfants de la petite bourgeoisie citadine et relève méthodiquement tout ce qui est différent chez lui. Il utilise des qualificatifs qui laissent à penser qu’il le trouve ridicule (« habillé en bourgeois », « comme un chantre de village », « pauvre », « laid », « imbécile ».

La valeur en jeu est celle du conformisme social incarné par le regard critique et condescendant du groupe envers celui ou celle qui ne se coule pas dans le moule. L’enjeu est le statut social, le risque, l’ostracisme.

Cette valeur sera centrale dans la suite du roman. Emma Bovary recherche une certaine place dans la société tout en redoutant le jugement des autres. C’est la peur du qu’en-dira-t-on qui la perd, pas ses fantasmes romantico-sentimentalistes.

Le narrateur est ici du côté de l’oppresseur intolérant, normatif, stigmatisant. Ceci peut/devrait susciter une réflexion chez l’agent récepteur et un positionnement aussi par rapport à la protagoniste principale de l’intrigue.

Madame Bovary est-elle victime de la société ?

Porte-t-elle l’entière responsabilité de son mal de vivre ?

Dois-je plaindre Emma ? Ou me moquer d’elle ?

Une autre question est celle du point de vue de l’auteur-narrateur… Que pense-t-il∙elle des railleries de l’agent narrateur de cette séquence ?

« L’ironie flaubertienne » est un poncif qui circule activement au sein des études littéraires consacrées aux œuvres de l’écrivain. On y explique que Flaubert porte un regard distancé et désenchanté sur le monde, qu’il ridiculise la naïveté des paysans et les ambitions pathétiques des « provinciaux », qu’il est passé maître dans l’art des comparaisons sarcastiques et qu’il se moque de la « médiocrité » de monsieur Bovary…

Flaubert (l’homme) a confessé « souffrir » d’un pessimisme grinçant depuis sa petite enfance et ses contemporains ont relevé son penchant marqué pour l’amertume désillusionnée dans leurs correspondances, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes pour affirmer que l’agent narrateur de Madame Bovary EST à coup sûr Flaubert.

La question du ton du point de vue de ce roman laisse libre cours à l’interprétation, quand bien même le narrateur de l’incipit se transforme très vite en un agent narrateur « extradiégétique », anonyme et omniscient dont le statut se rapproche (pourrait se rapprocher) des convictions de Flaubert en la matière :

« L’auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l’univers, présent partout et visible nulle part. » (Lettre à Louise Colet, 9 décembre 1852.

Dieu est peut-être invisible, son regard ne pèse pas moins sur le destin des individus.